|

|

| 日本は北から南まで、さまざまな温泉にめぐまれた国ですが、中でもわが県は全国的にも最高クラスの豊富な泉源と湯量を保ち、温泉地としても有名です。この豊かな温泉は、「健康」に必要な多くの要素を持っています。積極的に健康づくりに、休養ライフの充実に役立てましょう。 |

|

|

|

|

|

| ・ |

現在、泉源数では全国2位、湧出量では全国3位、高温(42℃以上)の泉源数では全国2位となっています。 |

| ・ |

それらが全県下に広く散在し、山岳地帯、森林、海浜、川沿い、また市街地やその近郊でどこでもいつでも、温泉を楽しめるのはわが県の特徴です。 |

| ・ |

これらの温泉を利用した公衆浴場やヘルスセンターが403か所もあり、これは全国第1位です。こんなに身近にある温泉を、県民みんながもっと利用して、健康づくりに、休養に活用しましょう。 |

|

|

|

温泉とは地中から涌き出る温水、鉱水および水蒸気、ガスの総称で一定量の成分を含むもの、あるいは温度が25℃以上のものをいいます。

霧島、栗野岳温泉には硫黄泉が、指宿、古里、海潟には食塩泉が多く湧出します。その他みょうばん泉、重曹泉、鉄泉なども県下各地に種々の組み合わせでみられ、バラエティーに富む温泉を楽しめます。 |

|

|

| ・ |

霧島温泉に代表される高地では爽やかな気候が、栗野岳、市比野温泉などの森林の豊かな温泉地では豊かな緑と酸素と森林浴が心身をリフレッシュしてくれます。 |

| ・ |

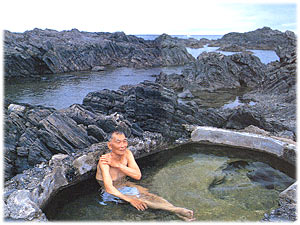

指宿、古里、海潟温泉に代表される海浜性温泉地では快い陽光とオゾンの刺激が加わります。 |

| ・ |

新川、妙見渓谷に代表される川沿いの温泉地や藺牟田温泉では、渓流のせせらぎや湖の水の粒子が心をおだやかにしてくれます。 |

|

|

|

| 高温多湿で汗の多い夏には、一風呂浴びてさっぱりしたい。保温効果の少ない日本家屋での冬には、冷えた身体を温め、風呂でのんびりしたい。これは私たち共通の昔からの心情です。 |

|

| ・ |

日本人は世界中で最も風呂好きな国民といわれています。わが県では、約85%の人がほぼ毎日入浴しています。つまり、私たちは、初めて産湯につかってから、一生に3万回近く入浴することになりますが、上手な入浴は、一日の疲れをとり、リラックスでき、心と身体の健康にとって大きな役割をはたしてくれます。 |

| ・ |

今回の調査結果では、毎日入浴する人、またぬるめの湯でゆっくり入浴する人のほうが、あまり風呂に入らず、また短時間入浴の人よりも健康であるというデータがみられています。毎日の入浴を単に清潔のためだけでなく、健康づくり、休養のために上手に利用しましょう。 |

| ・ |

温泉は、上手に利用すると、主に次のような効果があります。 |

|

| ○ |

健康増進、疲労回復 |

| |

(筋肉のこりや痛みをやわらげ、腰痛、神経痛を改善) |

| ○ |

冷え性、不眠、夜の頻尿の改善 |

| ○ |

軽〜中等度高血圧の血圧降下作用 |

| ○ |

温水プールでの早期リハビリテーション効果 |

| |

(脳卒中、関節リウマチ、骨折、喘息など) |

| ○ |

美容効果 |

| |

(皮膚の保湿作用、血流改善など) |

|

|

|

| ・ |

温泉や入浴は、病気そのものを治療させるものではありません。しかし疲労回復や体調を整えて健康を増進し、病気の治癒を補助する効果が大きいのです。上手に利用するための知識と心がけが大切です。 |

|

|

|

| ・ |

この1年間に温泉のある公衆浴場を利用した人は約半分にすぎませんでした。本県の温泉公衆浴場数は全国一であり、本当にもったいないです。 |

| ・ |

これらの温泉公衆浴場数はその多くはのびのびできる広い浴場と共に、気泡浴や圧注浴、サウナなどの多彩な機能を備えています。それは疲労回復や健康増進に、また身近な家族、友人との裸のコミュニケーションの場ともなります。 |

|

|

|

| ・ |

山や海、森林などにある温泉地では、四季の移り変わりを味わえ、また、清浄な空気や高山性の気候、オゾン、紫外線などが身体への適度の刺激と体調の回復効果を生むのです。 |

| ・ |

1年間に保養や休養を兼ねて、温泉地に出かけた人は県民の約60%で、しかも年2回程度の利用者が約80%と大半を占めています。一方、県外からの本県の温泉地への観光客は非常に多く、鹿児島に住む私たちも豊富な温泉をもっと楽しみたいものです。 |

| ・ |

保養や休養を兼ねて、温泉地に出かけた人の健康状態は、そうではない人に比べ好ましいデータが出ています。温泉地の自然環境やそこに家族で出かける気持ちのゆとりが健康を高めているのかもしれません。 |

|

|